スマート農業という言葉をご存じですか?スマート農業とは、ICTやAI、ロボット技術を活用した次世代型の農業のこと。農林水産省はこのスマート農業によって「省力化」「精密化」「高品質生産」が実現すると考えています。今回は、今の日本の農業が抱える課題を取り上げながら、スマート農業の推進、今後の展望などを考えます。

農業の現場の課題とは

未来の農業について想いを馳せる前に、農業の現状について知る必要があります。そこには、日本の農業が抱える多くの課題が見えてきます。

農業が抱える課題1:食料自給率の低下

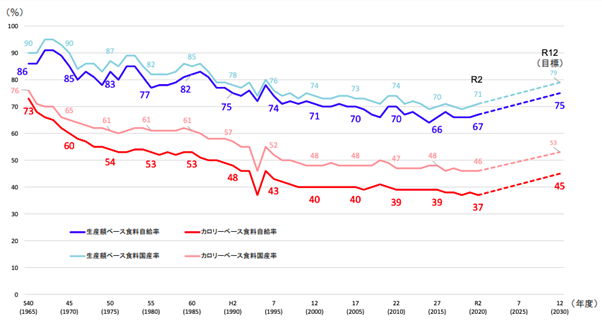

農林水産省の発表によると、2020年度の日本の食料自給率は、カロリーベースの試算で37%と、過去最低水準でした。これはつまり、日本人の食料のおよそ7割を、海外からの輸入に頼っているということです。そこで、農林水産省では、令和12年度までに、カロリーベース食料自給率を45%に高める目標を掲げています。

出典:「令和2年度食料自給率について」(農林水産省 2022年2月2日更新)

カロリーベース:国民1人あたりの1日の摂取カロリーのうち、国産品が占める割合

生産額ベース:国民に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合

農業が抱える課題2:人手不足と高齢化

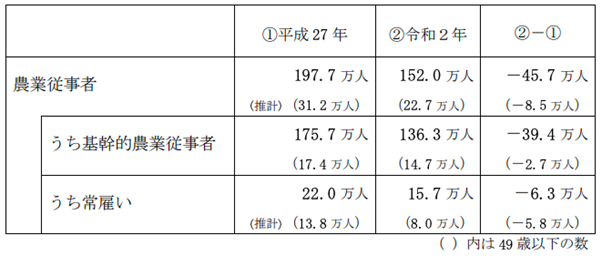

農業従事者の減少も大きな課題です。農林水産省が2021年4月に公表した「2020年農林業センサス(※2)」によると、国内農業従事者は2015年から2020年の5年間で46万人も減少しました。特に、働き盛りの49歳以下の人が8.5万人も減少し、基幹的農業従事者の平均年齢が67.9歳(2021年)であるという現状に、未来の農業の担い手を失いつつあることを痛感させられます。

出典:「2020年農林業センサス」(農林水産省 2021年4月27日更新)

また、先に述べた食料自給率が減少し続ける背景にも、高齢化による農業生産者の減少、また、それに伴う耕作放棄地の増加が大きく関わっています。日本の農業の衰退は疑いようがないように思われます。

スマート農業に託された日本の農業の未来

これらの課題を解決するために、近年注目され始めたのが、スマート農業です。これまでの農業はどうしても人の手に頼る作業が多く、さらに、経験と知見を必要とするものでした。これを、どうにか人手をかけずに効率的にできないか。そのことで、食料自給率が増加に転じ、さらに、そのイノベーションによって若い働き手を呼び込めないか。スマート農業に大きな期待がかかりました。

このニーズを受け、2019年に、農林水産省の特別機関である農林水産技術会議によって「スマート農業実証プロジェクト(※3)」が立ち上げられました。目的は、様々なスマート農業を実証し、スマート農業の社会実装を加速させていくこと。人手不足と高齢化が進む生産現場に、実際にスマート農業技術を導入し、その効果を検証していく取り組みがスタートしたのです。2020年から導入が始まり、これまで全国202地区において実証が行われました。

ドローンが肥料散布してスマホで水管理?スマート農業の実践事例

実際にスマート農業がどのように推進されているのか、「スマート農業実証プロジェクト」や「スマート農業推進フォーラム2020」で紹介された事例や、アグリテック企業の導入事例などからご紹介しましょう。

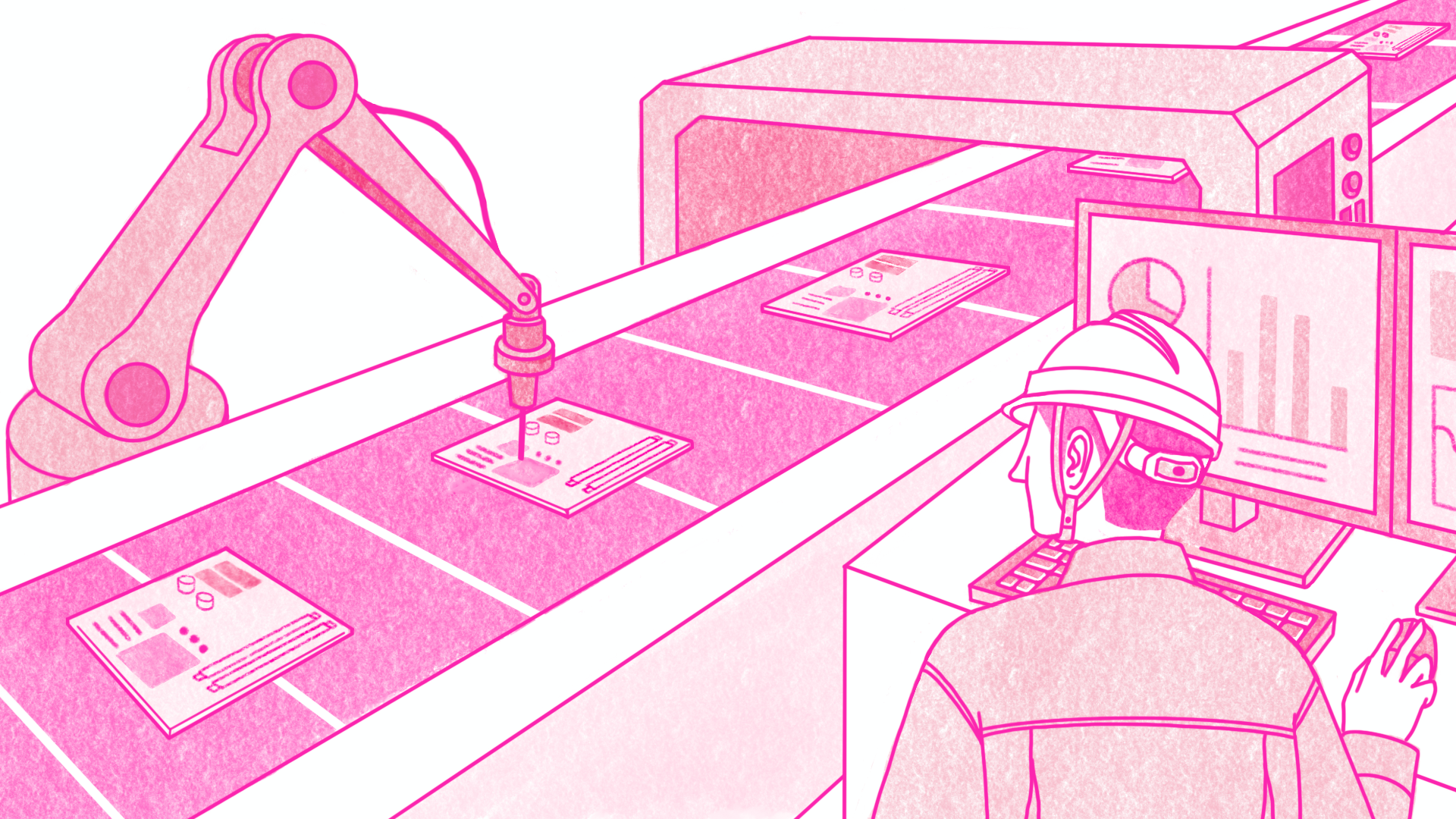

クボタの農機自動化

クボタでは「農機自動化による超省力化」と「データ活用による精密化」を主軸に据えて、スマート農業の実現に向けた取り組みを行っています(※4)。

自動運転・無人化農機の開発

2016年に「自動・無人運転」を発売開始。直進キープ機能を内蔵した田植機やオートステアリング対応のトラクタの実用化に成功。2018年には、トラクタ・田植機・コンバインにGPSを搭載しました。自動運転での収穫、種まき、耕うんが実現しています。

自動・無人化農機の超省力化

耕うんや収穫など機械化済みの作業効率のさらなる引き上げ、最小限の労働負荷で精密な作業を可能とする研究開発に注力しています。今後、遠隔監視のもとに農道を走行して、複数の圃場で無人作業を実現することなどが計画されています。

ドローンによる農薬散布・肥料散布・地力増進作物の播種

JAレーク大津(滋賀県大津市)では2018年からドローンを導入し、米・麦・大豆・玉ねぎなどへの農薬・肥料散布、米の品質向上のために地力増進作物を播種しています。ドローンによる作業の省力化により、玉ねぎの栽培面積が1haから1.5haに拡大。また、ほ場に踏み入ることなく農薬散布や知力増進作物を播種ができるようになったことで、収穫前の作物を傷つけず収量低下を防ぐことが可能になりました(※5)。

IoTの活用で水田水管理

静岡県は2017〜2019年にかけて「IoTの活用で水田水管理のコスト50%削減を目指す実証実験」プロジェクト(水田水管理ICT活用コンソーシアム)に参画しました。

水稲栽培で「水管理」の作業量の割合は約25%と言われ、単純に約1/4の労力を水管理に使っていると言われています。年々、農業従事者人口は減少する一方で、1農家あたりの農地面積は増加する状況に、危機感を抱いていました。

共同研究グループの協力のもと、IoTデバイスとして水田(水位/水温)センサーと給水弁、センサーデータを集約するIoTクラウドサービス、給水弁を遠隔操作するアプリケーションなどで水田水管理システムを構築しました。

検証の結果、コストは7割減に。課題解決には導入が最善と判断され、地域の理解を得て開発が進められています(※6)。

スマート農業センター登米

農家を続けられない、耕作放棄地になってしまう、管理面積が増えて作業負担が増大している……そんな声を受けて、JAみやぎ登米と住友商事・住友商事東北は、2018年に先端農業技術における「戦略的パートナーシップ」を締結し、「スマート農業センター登米」を開設しました。

2019年には農業用ドローンを導入し、JAみやぎ登米管内で約400haのカメムシの集団防除を実施しました。2020年は約1,100ha、2021年は約850haの防除を行っています(※7)。

社会実装の加速化が課題?スマート農業は今後どう進化する?

スマート農業、農業DXはどんどん進化しています。これまで他の分野よりも機械化やデジタル化が困難と考えられてきただけに、今後のさらなる活用が期待されています。

一方で、農林水産省は、普及スピードや通信環境整備、精度向上、災害対応、物流の自動化の遅れなどを指摘しています(※8)。

スマート農業推進における課題(一部)

スマート農業を実現するために新たな通信環境の整備が必要となる場合が多い。

スマート農業を可能にする様々な機器・サービスが提供されつつあるものの、利用者が必要なサービスを選択するのは難易度が高い。

現在紙媒体で処理されていることが多い栽培・経営などの情報をまずデータ化する必要がある。

スマート農業を推進、定着させるための人材育成が必要である。

今後のスマート農業推進の鍵を握る技術のひとつが、遠隔技術です。遠く離れた農地へ行かずに、有識者や熟練の技術者が的確に現場に指示を送ったり、ロボットを操作したりすることが可能になれば、負担軽減や人手不足解消に大きく役立つでしょう。散布する農薬の量や時期、害虫や作物の病気の判断など、現地の人手が不足していても、リモートで補うことができるのです。

Splashtopが提供する『Splashtop AR』も、技術者や専門家、またはモバイルワーカーなどを支援することを目的に開発されました。現場のスタッフやクライアントを、ARで視覚的に補助することで、様々な問題を解決します。『Splashtop AR』のリアカメラの映像は非常に高品質で、視認性が高いものなので、現場での作業も欠かせない農業分野のIoT化にも貢献していけるかもしれません。

IoTが食料事情も働き方も変える⁉︎スマート農業は実証段階から実装段階へ

徐々に実証段階から実装段階に進みつつあるスマート農業。IoTが日本の食料事情を豊かにする日が近づいているかもしれません。また、農業従事者の減少、特に若い世代の農業離れについても、農作業の省力化や習得のしやすさが実現することで、活気を取り戻していく可能性もあります。

何より、日本の未来を担うスマート農業が国内外からも注目されることで、今まで農業とは縁のなかった若いデジタル人材を取り込むことができるかもしれません。

日本の農業は「きつい」「汚い」「危険」の3Kから、「かっこいい」「感動できる」「稼げる」の"新3K"になるとも言われています。これが現実のものとなる日も、そう遠くはないかもしれませんね。