最近よく耳にするIoTやDXには、どのような違いがあるのかわからない方もいるのではないでしょうか。IoTは、センサーやカメラをはじめとした「機器」であり、DXはデジタル技術を活用して社会や生活に変化をもたらすという「目的」です。本記事では、混同しやすいIoTやDX・ICT・ITについて詳しく解説します。

それぞれの用語の意味を理解して自社のビジネスに活用したい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。

DXとはデジタル技術を活用して変革すること

DX(Digital Transformation)の意味は「デジタルの変容・改革」です。

DXを提唱したのは、ウメオ大学(スウェーデン)のエリック・ストルターマン教授です。その際「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と述べました。DXを単なるデジタル化ではなく「デジタル技術を使うことで、人々の生活やビジネスが変容していくこと、変革を起こすこと」という意味で解説したのです。

DXとIoTの違いとは?

DXとIoTの違いについて解説します。

・IoTとはモノのインターネットのこと

・DXとIoTの違いは「デジタル技術による変革」と「モノとネットの接続」

双方の違いがわかると、DXをより促進しやすくなります。詳しくみていきましょう。

IoTとはモノのインターネットのこと

IoT(Internet of Things)の意味は「モノのインターネット」です。

わかりやすくいうと、IoTとは「家電や車などさまざまな「モノ」がインターネットにつながり通信することです。ITの場合、インターネットはコンピュータ同士を接続するための手段でした。対して、IoTは従来インターネットに接続できなかったモノまで接続でき、スマホをはじめとしたデバイスで電源のオン・オフや温度管理などが可能です。外出先からでもさまざまなモノの管理ができるようになったことにより、利便性の向上が期待されています。

DXとIoTの違いは「デジタル技術による変革」と「モノとネットの接続」

DXはデジタル技術を用いてビジネスを変革すること、IoTはモノをインターネットに繋ぐことを観点としています。

IoTはインターネットとモノを繋げられるためDX推進につながりますが、IoTを導入しただけでは不十分です。DXを実現するためには、IoTのほかにAIやビッグデータなどのデジタル技術を活用し、組織全体を改革していく必要があります。

DXとICTの違いとは?

DXとICTの違いについて解説します。

・ICTとは情報通信技術のこと

・DXとICTの違いは「ビジネスの変革」と「情報通信技術」

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

ICTとは情報通信技術のこと

ICT(Information and Communication Technology)は、日本語では「情報通信技術」と訳され、情報を作成・加工・伝達・保存・活用するための技術の総称です。

IT(Information Technology)とは異なり、ICTは単なる技術やツールの使用を超えて、その情報と知識を効果的に共有し、相互にコミュニケーションを図ることを重視しています。「人と人」「人とモノ」の間でのコミュニケーションが強調されており、ビジネスや日常生活のさまざまな場面における情報の伝達と共有が可能です。

また、ICTは社会全体の発展と経済成長にも大きく関わっています。企業の業務効率化や新しいビジネスモデルの創出、教育の場での学習支援、医療分野での診断・治療の進化など、幅広い分野でICTの活用が進められています。

このように、ICTは情報とコミュニケーションの技術を中心に、社会のさまざまな側面での進化と発展を支える重要な役割を果たしているのです。

DXとICTの違いは「ビジネスの変革」と「情報通信技術」

ICTは情報化社会を支える基盤となる技術で、あくまでもDXによるビジネスの変革を実現させるための手段のひとつです。DXは、クラウドサービスやWeb会議システムなどの技術を使用してはじめて実現するため、ICTはDXを下支えする関係ともいえます。

DXとITの違いとは?

DXとITの違いについて解説します。

・ITとは情報技術のこと

・DXとITの違いは「手段」と「目的」

DXとITは特に混同しやすい用語ですが、役割は大きく異なります。詳しくみていきましょう。

ITとは情報技術のこと

IT(Information and Communication Technology)とは「コンピュータとネットワークを利用した技術の総称」と説明されることが多いのではないでしょうか。そして、IT化は「アナログで行っていた作業をPCなどの情報技術を活用してデジタルに置き換える」ことです。たとえば、帳面に記入していた会計情報をエクセルで管理する・紙の書類をデータ化してPCやタブレットから確認できるようにすることなどが該当します。

また、ITとICTも混同しやすい用語ですが、意味は大きく異なるため注意しましょう。

・IT:PCやアプリケーションなどの情報技術そのもの

・ICT:メールやチャットなどの通信技術を使って、「人とインターネット」や「人と人」がつながること

ただし、国際的にはIT・ICTどちらも「ICT」と認識されています。そのため、ベンチャー企業が提供するサービスにはITがよく用いられ、省庁が関係しているプロジェクトなどではICTというワードが積極的に用いられるそうです。

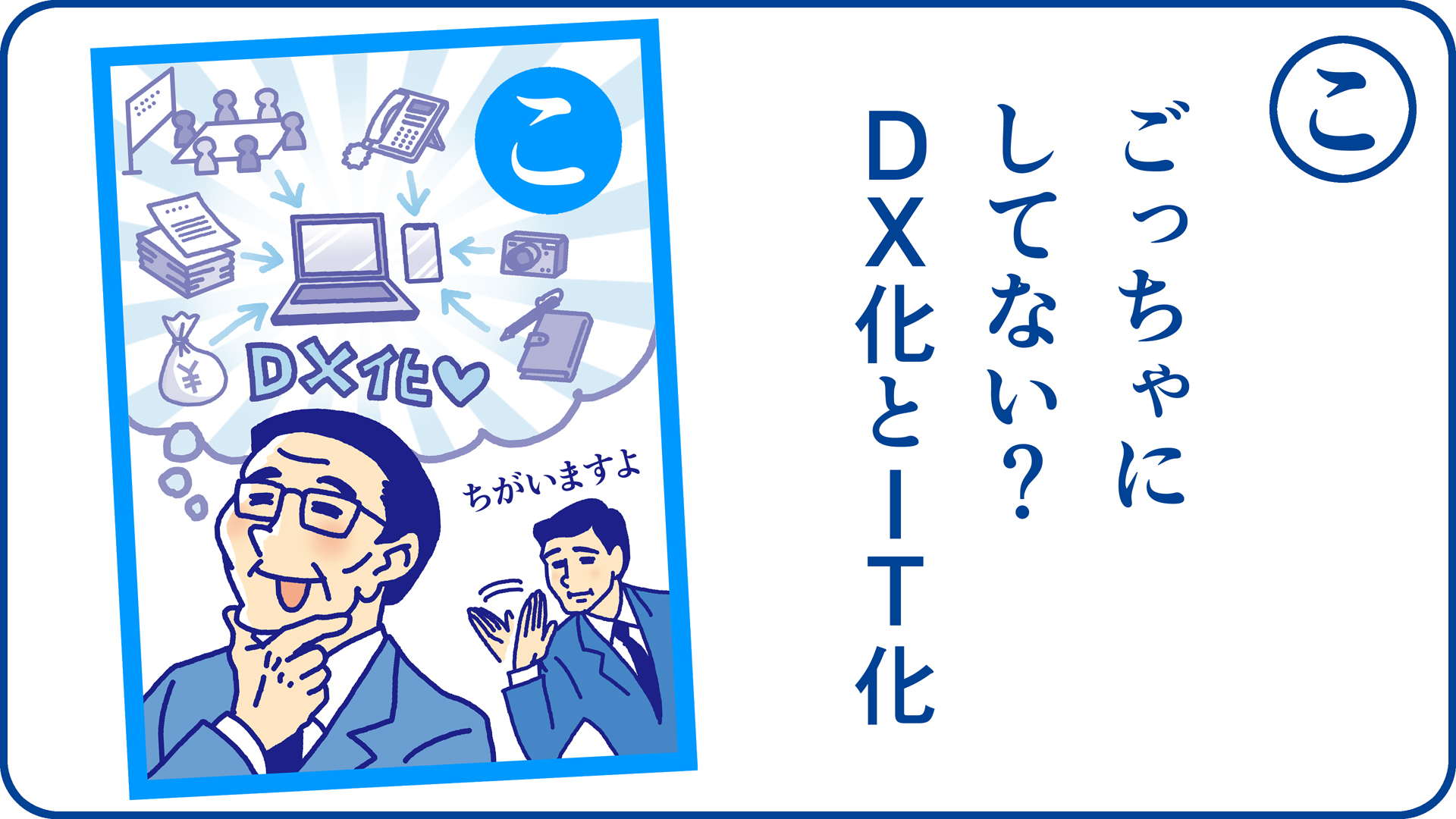

DXとITの違いは「手段」と「目的」

DXはデジタル技術でビジネスに変革をもたらすという「目的」を表し、ITはそのための「手段」です。つまり、PCやアプリケーションなどを用いて業務を効率化し、新しい価値を生み出す関係性にあります。

単純にITツールを導入して業務を効率化する「IT化」だけでは、DXを推進したとはいえません。

DXとIT化の違いの一例

DXとIT化の違いを一部紹介します。

【DX】

・顧客の購買履歴データを分析し、ニーズに合った商品やサービスを提供する

・IoTセンサーによる設備のモニタリングを実施し、故障を予測・予防する

【IT化】

・Webチャットツールを活用して、情報共有やコミュニケーションを図る

・生産管理システムを導入して、スケジュール管理や在庫管理を効率化する

DXは、データ分析やIoTを活用してビジネスの革新を目指すことです。一方でIT化は、技術やツールの導入による業務効率化やコミュニケーションの円滑化を目的としています。

IoTを活用してDXを推進する3つのメリット

IoTを活用してDXを推進するメリットは、主に3つあります。

・メリット1.離れた場所からでも環境やモノの状態がわかる

・メリット2.業務効率化が可能になる

・メリット3.多様な働き方に対応できる

それぞれ詳しくみていきましょう。

メリット1. 離れた場所からでも環境やモノの状態がわかる

IoTを活用すると、センサーにより離れた場所の環境やモノの状態がわかります。

たとえば、災害が発生したときに人が状況を確認しに行くのは、時間のロスと二次災害のリスクがあります。そこで、IoTモニタリングシステムを災害が予想される場所に設置しておけば、リアルタイムで状況を把握できるほか、職員がリスクを負う必要もありません。

そのほかにも、ウェアラブルデバイスで人の健康状態を常に監視できるなど、IoTを活用したDX推進によりさまざまなリスクの軽減が期待できます。

メリット2. 業務効率化が可能になる

IoTを活用したDX推進により、業務効率化の流れが加速します。

食品業界を一例として挙げると、人の目で行っていた賞味期限の印刷や、ペットボトルの蓋がしっかり閉まっているかなどのチェックを、IoTセンサーで自動化できます。人による作業のように、疲労や体調不良で業務に支障が出るトラブルが起こりません。常に一定の業務品質を保てることがIoTを活用するメリットです。

メリット3. 多様な働き方に対応できる

IoTを活用したDX推進は、多様な働き方にも対応可能です。

DX推進によりペーパーレス化が進むと、出社しなくても社内にいるのと同じように業務できるようになります。テレワークが加速し、社員の負担軽減につながるでしょう。

働きやすい環境が実現すれば、社員の離職率低下にもつながります。

IoTを活用してDXを推進する3つのデメリット

IoTを活用するときには、デメリットがあることにも注意しなければなりません。

・デメリット1.プライバシーの問題がある

・デメリット2.サイバー攻撃のリスクがある

・デメリット3.システム障害が発生するリスクがある

それぞれのデメリットについて、詳しく説明します。

デメリット1. プライバシーの問題がある

IoTが必要以上のパーソナルデータを取得したために、気づかないうちにプライバシーの侵害になっていたケースが見られます。また、使用者本人のパーソナルデータの取得や利用の同意を得ていても、カメラやセンサーはその場にいるすべての人の情報を取得するおそれがあります。

トラブルを避けるためにも、カメラやセンサーの設置には十分配慮しなければなりません。

デメリット2 .サイバー攻撃のリスクがある

IoTの利用が増加するとともに、IoT機器を狙ったサイバー攻撃が増えています。ネットワークカメラがサイバー攻撃に遭い、映像が悪意のある第三者に盗み見られるおそれがあるのです。

IoT機器は24時間ネットワークにつながっていることが多いため、悪意のある第三者が機器を発見しやすいデメリットがあります。そのため、IDやパスワードは初期のものから変更する・IoTに対応したセキュリティサービスを利用するなど、十分な対策が必要です。

デメリット3 .システム障害が発生するリスクがある

IoTのシステム障害により、その間モニタリングができなくなるといった問題が発生するおそれがあります。システム障害を避けるためには、定期的なメンテナンスを実施して、考えられるリスクを抑えることが重要です。

また、システム障害が発生したときにどのように対応するのか、マニュアル化しておくと迅速に復旧作業を進められます。

IoTを活用してDXを推進した5つの事例

IoTを活用してDXを推進した5つの事例を紹介します。

・事例1.デジタル技術を活用しプロセスを見える化:株式会社今野製作所

・事例2.在庫数をリアルタイムに把握できるシステムを提供:日本電気株式会社

・事例3.医療機器をIoTで管理し病院のDXを推進:名大病院

・事例4.IoTを積極的に活用しスマートホテル化:変なホテル東京赤坂

・事例5.最新技術を活用した圃場モニタリング:東京都農林水産振興財団

DX推進にIoTを活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

事例1. デジタル技術を活用しプロセスを見える化:株式会社今野製作所

株式会社今野製作所は、それまで手作業で行っていた業務をデジタル化し、DX推進を成功させました。そのなかで、IoT技術を活用したTig溶接とスポット溶接における「匠の技」のデジタル化に取り組んでいます。

一見誰にでもできそうに見えるスポット溶接ですが、実際は熟練者の経験と勘が頼りの作業です。たとえば、長時間の使用で電極が熱を持ったり先端が汚れたりすると、電流が正常に流れなくなってしまいます。

熟練者はその加減を体感で行っていますが、新人には加減がわかりません。そこで、溶接技術研究所でセンサーの温度や電流値を図り、「何度になったら冷ます」といったノウハウを若手に継承できる仕組みの構築を目指しています。

また、IoTとデータ分析ツールを活用し、外部の協力企業とのサプライチェーン連携も構想しています。外部協力企業の検査装置をIoT化して進捗を共有することで、受け入れ操作の短縮が可能です。

事例2 .在庫数をリアルタイムに把握できるシステムを提供:日本電気株式会社

株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツの全国12カ所の物流センター向けに、日本電気株式会社(NEC)は「新物流システム」を導入し、2012年4月から本格稼動を開始しました。このシステムでは、主要な原材料の総在庫数をリアルタイムで把握・管理可能です。

ミスタードーナツは、全国約1300店舗に供給する原材料を12カ所の物流センターで管理しています。従来の物流システムは業務ごとに情報が分かれており、全体の把握に時間がかかっていました。そこで、日本電気株式会社の物流センター向けパッケージソフトを導入することで、独自のSCM(サプライチェーンマネジメント)を再構築しました。

また、無線ハンディターミナルと二次元コードの導入により、倉庫から店舗までリアルタイムでの在庫状況の把握(在庫の見える化)にも成功しています。

参考:NEC、「EXPLANNER/Lg」を用いてミスタードーナツの新物流システムを構築|日本電気株式会社(NEC)

事例3 .医療機器をIoTで管理し病院のDXを推進:名大病院

名古屋大学医学部附属病院と名古屋工業大学は、医療機器の位置と稼働状況を可視化するIoTデバイスを開発しました。名大病院と新城市民病院で試験運用を開始し、2022年2月から人工呼吸器や血行動体監視装置に接続されています。

医療機器は高機能化・小型化が進み、多くの中型機器が使用されています。そのなかで、運用管理は臨床工学技士に一任されており、管理の難しさやアラーム対応の増加が問題となっていました。

IoTデバイスを活用することにより、臨床工学技士は遠隔から医療機器の稼働状況と位置を把握でき、業務効率の向上や医療機器の最適な配置が可能です。また、遠隔から医療機器の動作状況を把握できることは、安全性の確保にもつながっています。

医師の働き方改革とタスク分散により、臨床工学技士の役割拡大とチーム医療が重要視されるなか、医療機器を含む病院のDXは不可欠となっています。

参考:多種多数の医療機器管理をIoT化し、病院のDX化を推進 ~ 名大病院の外科系集中治療部門と新城市民病院の一般病棟にて試験運用を開始 ~|名古屋大学医学部附属病院

事例4. IoTを積極的に活用しスマートホテル化:変なホテル東京 赤坂

株式会社エイチ・アイ・エスが運営する「変なホテル東京 赤坂」では、すべてがIoT技術でネットにつながっています。アプリ開発会社のアンドファクトリーと連携して、13室に「スマートIoTルーム」を導入しました。客室内にある照明やテレビなどの各種設備を、タブレットやAIスピーカーで操作可能です。

また、全室に無料スマートフォンが用意されているほか、温度調整機器やクリーニングマシンが設置された部屋もあります。「変なホテル」ならではの受付ロボットや、宿泊者との会話が可能なAIロボットが置かれていることも特徴です。

参考:HIS「変なホテル」赤坂にも、IoTルーム導入|日本経済新聞

事例5. 最新技術を活用した圃場モニタリング:東京都農林水産振興財団

東京都農林水産振興財団は、IoTとAIを活用した最新のWi-Fi技術を用いて、農業の圃場やハウスの「見える化」を進めています。屋外でも利用可能なWi-Fiとネットワークカメラを接続することで、無線でデータを収集し、クラウド上でのデータ解析・管理が可能です。これにより、農家は離れた場所からでも圃場の状態を把握し、適切な管理や判断ができるようになります。

また、東京都農林水産振興財団では、農家のDX促進に役立ててもらえるよう、最新Wi-Fiを活用した圃場モニタリングのための導入ガイドも作成しています。

参考:IoT・AIの活用:最新 Wi-Fi 技術による圃場・ハウスの見える化|東京都農林水産振興財団

上記で紹介した5つの事例では、IoT技術を活用することで業務の効率化だけではなく、リスク軽減や顧客満足度向上を実現しました。

IoTを活用したDXは、さまざまな業界で進んでいます。たとえば、駅や商業施設でよく見るデジタルサイネージを管理するツールとして、スプラッシュトップ株式会社が提供する『Splashtop SRS』を導入した事例です。

Splashtop SRSに搭載されたAndroid™ Streamerを使うと、手元のデバイスから簡単にシステム管理や動画コンテンツの運用が可能です。スマホからも操作でき、すべてがリモートで完結するため、少人数のエンジニアで広告動画の大規模運用に対応できます。

そのほかにもSplashtop SRSはさまざまな場面で活用できます。機能や導入方法について興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。

IoTをはじめとしたデジタル技術を活用しDXを推進しよう

DXを推進するには、デジタル技術の活用が欠かせません。IoT・ICT・ITはすべてDXを下支えする関係にあります。それぞれの用語の意味やメリット・デメリットを把握したうえで導入を検討しましょう。

リモートサポートツールである『Splashtop SRS』は、デジタルサイネージのような画面の先に相手がいない場面でもサポートができるツールです。技術者は場所を問わずにスマホ1台からでも支援できるため、時間や手間の短縮につながります。Splashtop SRSの導入により、DX推進が期待できるでしょう。

リモートサポートによる業務効率化や生産性の向上を実現したい方は、ぜひ一度お問い合わせください。